[名不虛傳]영화 ‘오발탄’과 해방촌 사람들

11

11

12

12

0

조회 474

2012.06.22 14:23

0

조회 474

2012.06.22 14:23

자주는 못하겠지만 시간이 날 때마다 제가 좋아하는 영화나 음악, 책이야기를 조금씩 해보려고 합니다.

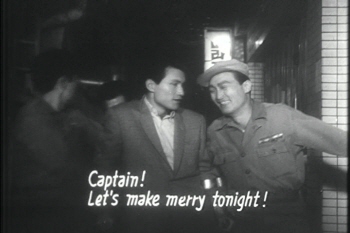

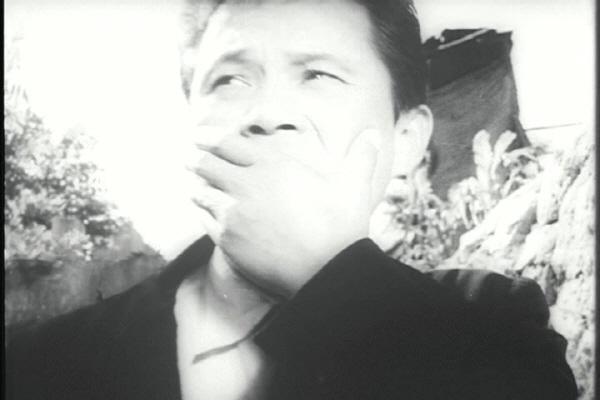

그 첫 번째는 유현목 감독의 1961년작 <오발탄>입니다. 제가 태어나기 훨씬 전의 영화이지만 ‘한국영화 최고의 걸작’으로서 어릴 때부터 아주 좋아했던 영화입니다. 지금 다시 봐도 걸작으로 부르는 데 손색이 없는 작품이라 생각합니다.

영화 이야기에 앞서 오늘은 작품의 중요한 시대적 공간적 배경이 되는 용산의 해방촌 이야기를 해볼까 합니다.

프롤로그 ‘해방촌 사람들’

지하철 1호선 남영역에서 내려 크고 작은 주점과 패스트푸드 전문점 사이를 지나 가까이 보이는 남산을 향해 조금 걷다 보면 실뿌리처럼 흩어져있는 작은 골목들을 하나로 모아놓은 듯한 둥그런 터에 이릅니다. 여기를 중심으로 위쪽을 올려다보면 우리가 흔히 ‘해방촌’이라 부르는 곳 용산동2가가 보입니다.

해방촌은 현대사의 상처가 빚어낸 서울의 새 동네입니다. 한국전쟁이 끝난 뒤 용산 일대에 미군기지가 들어서면서 군사지역의 면모가 강화되고 미군들을 위한 상점과 가건물 주점, 기지촌 등이 생겨났습니다. 그러면서 이 부근은 점점 미군위락지대로 변모하기 시작했습니다. 그와 함께 전쟁통에 북에서 남으로 피난 내려왔다 갈 곳을 잃게 된 사람들이 보따리를 풀고 한쪽에 터를 잡으면서 ‘해방촌 사람들’의 삶이 시작되었지요.

용산 일대에 피난민들이 몰렸던 까닭은 그나마 날품이라도 팔아 생계를 유지하기에는 서울역과 남대문이 가까운 이곳이 안성맞춤이었기 때문입니다. 불행 중 다행으로 해방 이후 일본인들이 자기네 나라로 돌아가면서 마을 곳곳에 주인 없이 텅 빈 집들이 많아지기도 했습니다.

그렇다고 해도 몰려든 사람들이 편히 둥지를 틀기에 해방촌은 그다지 좋은 환경이 아니었습니다. 산동네 빈민촌의 삶이 어떠했을지는 여러분도 짐작이 가실 겁니다. 기댈 곳 없는 피난민들은 주변의 허물어진 건물 틈새에 천막이나 판자로 비바람을 피할 정도의 공간을 마련했고, 가난과 기아는 벗어나기 힘든 무거운 굴레였습니다.

60년대에는 농촌을 떠나 서울로 올라온 사람들이 모여 해방촌 2세대가 되었고, 세월이 흐르는 동안 갖가지 개발이 이뤄지면서 해방촌은 전과는 사뭇 다른 모습으로 변해가고 있습니다. 그러나 과거의 아픈 기억과 서민들 애환의 흔적이 동네 곳곳에 여전히 남아 있음이 쉽게 목격되곤 합니다.

소설가 강신재는 1957년에 발표한 <해방촌 가는 길>에서 해방촌의 좁다란 언덕길을 ‘굴러 내려 데굴거리는 돌멩이들로 어느 험한 골짜기와 비슷한 곳’이라고 했습니다. 이 좁고 험한 동네의 언덕길을 오르내리며 사람들은 억척스런 생명의 끈을 잡고 줄다리기를 반복했지만 좀처럼 살만한 날은 오지 않았습니다.

<오발탄>은 학촌 이범선 선생의 1961년에 발표한 소설이 원작으로, 이범선은 전쟁 후 더욱 피폐해진 서민들의 삶과 혹독한 사회현실에 대한 비판적 시각과 사실주의적인 필력으로 높은 평가를 받았습니다.

그러나 소설 내용이 당시의 한국 사회를 지나치게 부정적으로 묘사하고 있다는 이유로 군사정권에게서 탄압을 받았고, 작가 이범선은 ‘사상 불온의 혐의’ 등으로 고등학교 교단에서 쫓겨나고 말았습니다. 영화 역시 당시로서는 독보적이었던 유현목 감독의 영화적 능력과 사회비판적 주제의식이 높이 평가받았지만 이 역시 원작과 비슷한 이유로 상영금지조치 되는 등의 수난을 겪었습니다.

서두가 길었네요. 오늘은 먼길 여정이 기다리고 있어서 여기까지만 적고요... ^^:

며칠 뒤에 본격적인 영화 이야기를 올려볼까 합니다. 즐거운 주말 보내시기 바랍니다.

<오발탄>

제작년도 1961년

제 작 자 김성춘

제 작 사 대한영화사

기 획 박경식

감 독 유현목

각 본 이종기

촬 영 김학성

조 명 김성춘

편 집 김희수

음 악 김성태

미 술 백남준, 이수진

제작비용 6천만 원

상여시간 105분

개봉극장 국제극장

출 연 김진규, 최무룡, 문정숙, 윤일봉, 이대엽, 서애자, 김혜정, 문혜랑

- 소셜댓글 개

동물원 jkgoodman

동물원 jkgoodman