시민의 자각과 책임의식이 중요하다

4

4

9

9

2

조회 749

2012.05.25 14:16

2

조회 749

2012.05.25 14:16

추도식이 열리기 하루 전인 5월22일 봉하마을에 다녀왔습니다. 물론 하루 밤 자고 노무현 대통령 3주기 추도식에도 참석했지요.

23일 추도식 당일에는 봉하마을이 정말 많은 인파로 붐볐지만, 전날인 22일 오후는 그래도 조금 여유가 있는 편이었습니다. 그래서 봉하마을 이곳저곳을 자세히 살펴볼 수 있었습니다. 봉하마을에서 제 눈에 가장 먼저 들어온 것은 사자바위였습니다. 사자바위를 보고 있노라니 마음이 그냥 우울해지더군요. 그냥 거의 자동반사적으로 카메라 렌즈를 바짝 당겨서 셔터를 눌렀습니다.

노무현 대통령 묘역 근처로 가니 부엉이바위가 눈에 들어왔습니다. ‘노무현이 꿈꾼 나라’라는 플래카드 너머에 조용히 노 대통령 사저를 바라다보고 있는 부엉이바위.

‘대통령의 길’‘정토원’이라는 표지 너머로 보이는 부엉이바위는 화창한 날씨에도 불구하고 ‘우울한 빛깔’을 뿜어내고 있었습니다. 적어도 제가 받은 느낌은 그랬습니다. 그래서 한동안 우울했지요. 3주년이 탈상이라는 의미를 가지고 있고, 그래서 새롭게 ‘노무현이 꿈꾼 나라’에 대해서 생각도 해보고 희망찬 미래를 한번 그려 보려고도 했지만 막상 봉하마을에 내려가니 그런 ‘희망’보다는 여전히 노짱에 대한 애틋함과 그리움 … 이런 것들이 봇물처럼 밀려 왔습니다.

특히 노무현 대통령의 사진과 플래카드 그리고 이 모든 것을 담담히 바라보고 있는 사자바위의 풍경을 보자니 마음이 더 울컥해졌습니다.

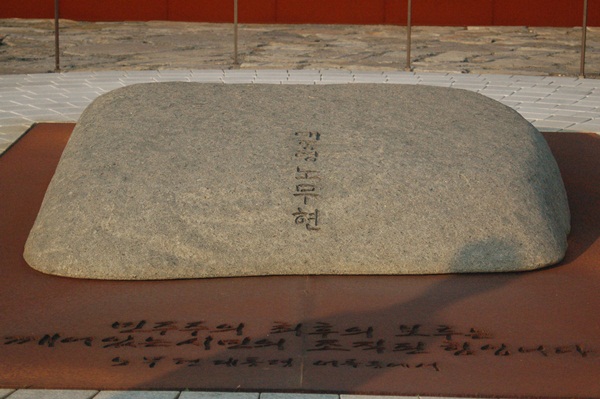

우울한 마음을 그대로 간직한 채 대통령님 묘역으로 갔습니다. 참배를 하면서 ‘민주주의 최후의 보루는 깨어있는 시민의 조직된 힘입니다’라는 노 대통령의 말씀을 곱씹었습니다. 노 대통령께서 서거하신 지 3년이 됐지만 우리 시민사회는 3년 전과 비교했을 때 ‘깨어있고, 조직돼 있는가’라는 질문을 스스로에게 던져봤습니다. 자신있게 고개를 끄덕일 수는 없더군요. ‘노무현이 꿈꾼 나라’의 출발점은 바로 이런 문제의식에서 출발해야 한다는 생각이 퍼뜩 들었습니다.

참배를 마친 다음 노 대통령 생가로 갔습니다. 생가 뒤에 사저가 있고 그 너머로 사자바위가 보이더군요. 사자바위, 부엉이바위, 생가, 사저 … 여러 복잡한 생각이 스쳤습니다.

다시 ‘추모의 집’으로 이동했습니다. 제가 ‘추모의 집’을 방문했을 때는 거의 문을 닫을 시간이어서 촛불이 꺼져 있었는데 노란색으로 장식된 대통령님의 모습은 여전히 밝았습니다. 마치 촛불이 켜져 있는 것처럼 … 봉하마을에서 즐겨 타시던 자전거도 보고, 한복과 장화도 보고 … 손녀와 즐거운 한때를 보내고 있는 사진도 봤습니다.

그냥 저렇게 … 지금도 그냥 저렇게 행복한 일상을 보내고 있으면 얼마나 좋을까 … 그래서 봉하마을을 찾은 시민들에게 덕담 한마디 건네면서 활짝 웃는 모습을 보여주면 얼마나 좋을까 … 사진을 보면서 그런 생각을 했습니다. 한편으론 그런 일상적 행복을 앗아간 ‘누군가’와 ‘어떤 조직’이 생각나 분노가 치밀기도 하더군요.

그렇게 저는 대통령님을 ‘떠나보내고’ 왔습니다. 이제 남은 것은 ‘깨어있는 시민의 조직된 힘’을 어떻게 구현해 낼 것인가 … 이런 것을 고민하는 일이겠지요. 그것은 정치권에만 맡겨서도 안 되고, 다른 누군가에게 위임해서도 안 되는 문제일 겁니다. ‘노무현이 꿈꾼 나라’는 시민들의 자각과 책임의식에서부터 출발하는 게 아닐까요. ‘노무현3주기’가 제게 갖는 의미는 이랬습니다.

- 소셜댓글 개

빙아리 pensidre

빙아리 pensidre