배추를 팔아야 돈을 산다

조선시대의 사람들은 대부분 천했습니다.

극소수의 사람들만이 양반 나부랑이였다는 것입니다.

지금 밖에는 가을비가 내리고 있습니다.

지난 세월에도 그랬는지 모르겠습니다만.

근래에 들어 비가 잦습니다.

가을, 벼도 거둬들인 계절에 비를 탓하는 것은 아직 밭에는 사람의 먹거리들이 종류별로 많이 자라고 있기 때문입니다.

특히 뒷집 형님네의 논에는 김장 김치로 사용할 잘 생긴 배추가 들판 가득히 푸르름을 뽐내고 있습니다.

배추값이 걱정인 것입니다.

메스컴에서는 배추가 아직 자라지도 않는 지난 날부터 과잉 재배를 예고했습니다.

그래서 사람들은 올해 배추값이 저렴할 것이라는 사실을 알고 있는 것입니다.

가을 배추라는 것이, 그것도 대량으로 재배되는 저 배추의 쓰임새는 오로지 김장김치 용이지 않습니까?

올해 가을의 기온은 매우 따뜻합니다.

11월의 중순인 지금도 낮이면 반 팔 차림으로 일을 할 만하니, 낙엽이 지면서 입는 코트의 깃을 올리는 낭만도 잊어버리는 것입니다.

김장이라는 것이 매서운 추위가 찾아 들어야 사람들은 비로소 "아... 철이 왔구나" 하며 시작들을 하는 것인데.

날씨가 따뜻하니 김장을 할 생각을 하지 않는 것입니다.

그러니 과잉으로 재배된 배추를 심은 농민들의 심정은 속에서 열불이 나는 것입니다.

잘 자라 속이 꽉 찬 배추가 들판을 초록색으로 장식을 한 모습이 장관인데 그것이 걱정인 것입니다.

일과가 끝이 날 무렵 무우를 묻은 구덩이에 비닐을 덮고 있는데 정대 마을에 살면서 또한 우리 마을에 배추를 심은 광효 형님이 멀리서 부르는 것이었습니다.

"흥식아~~ 우리보다 먼저 심은 너거 배추 좀 보자"

결론은 배추를 팔 걱정을 하는 것이었습니다.

나는 뒷집 형님이랑 셋이서 뒷집으로 발걸음을 슬며시 옮기는 것이었습니다.

"형수. 쏘주 있거든 한 잔만 주이소"

"집에 술이 없는데..."

안주는 줄테니 술은 앞 뒷집이 붙은 우리 집에서 가져 오라는 것입니다.

흥의한테 하루 일의 뒷 정리도 당부할 겸 집으로 내려갔습니다.

우리집에 있는 소주는 전부 됫병 밖에 없습니다.

그래서 나는 플라스틱에 든 됫병 한 병을 들고 뒷집으로 걸음을 옮기는 것이었습니다.

간단히 한잔을 한다고 하지만 꽉 찬(?) 한 병을 들고 가야지 그것을 나누어 들고 가겠습니까?

술을 안 자신다던 뒷집 형님도 저물어 가는 가을 오후의 기운 탓이었는지 한 잔 두 잔 거드시고 형수님도 발그레 해지시며 술은 마침내 바닥을 비우는 것이었습니다.

배추를 팔아야 한다는 농민들의 끓는 속에서 술을 부르는 것이었습니다.

물론 술을 먹는 내내 배추 이야기 보다는 사람이 사는 이야기를 했겠지요.

사람으로서 이웃으로서 어떻게 살아야 후회되지 않는 삶을 산다는 것.

경월 언냐 한테서 전화가 오는 것이었습니다.

"저녁 준비가 다 되었는데예~~"

씻고 밥을 먹고는 제법 노근히 잠이 든 것이었습니다.

비몽사몽간에 잠에서 깨어난 시간이 열시 반.

티비에서는 "역사 스페셜"을 하고 있는 것이었습니다.

반노가 절정에 달했을 지금부터 200년 전의 사람인 "정초부"라는 시인에 대한 이야기였습니다.

최근 한 대학 도서관에서 발견된 조선시대 필사본 시집에서 정약용과 당대의 지식인들의 작품을 모은 시집 중에 초유부고

(樵夫遺稿)가 들어있다는 것이었습니다.

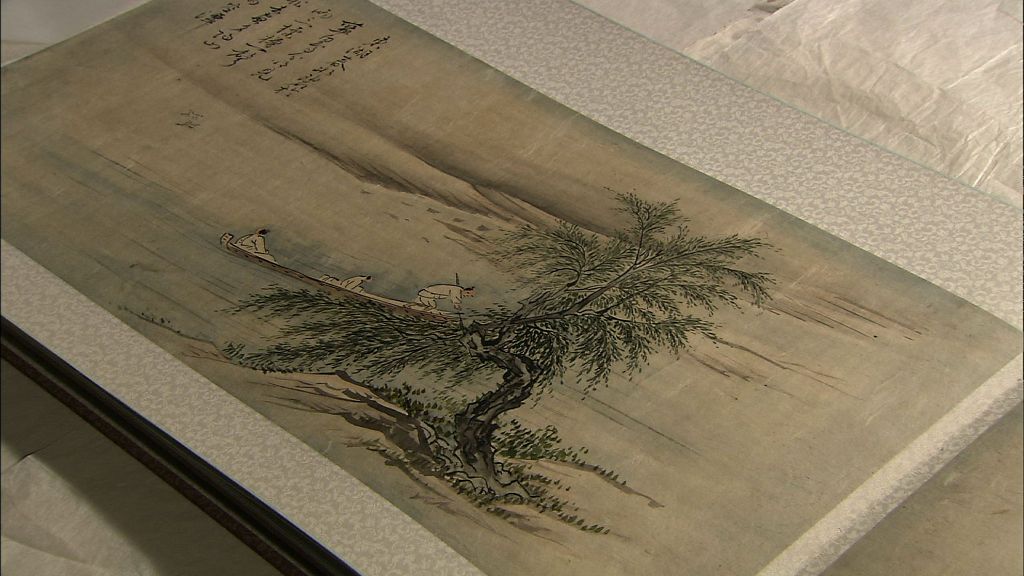

저자 초부(樵夫)는 글자 그대로 나무꾼, 그는 조선 최하층 천민인 노비(奴婢)였던 것입니다. 이 양반을 찬양하는 글은 조선시대의 천재 화가인 김홍도의 ‘동호범주(東胡泛舟)‘에 그를 기린 그림이 나와 있다고 합니다. 조선 후기 최고의 시인들의 ‘동원아집(凍原雅集)‘과 같은 시사회에 초대를 받아 시를 지었고, 그의 시에 감명을 받은 양반들은 그가 살던 양평의 월계협으로 직접 찾아오기고 했답니다. 그의 시 ‘월계초부’가 실린 시선집은 무려 10여 군데에서 발견이 될 정도로 그 시대에 이름이 난 문인이었던 것입니다. 한시를 짓는데 있어 운율과 음의 높낮이를 맞춰 기승전결에 맞게 풀어내야 합니다. 한시를 짓기 위해서는 한자에 대한 깊은 이해와 함께 15개 내외의 규칙들을 충족해야 해 보통 10년 이상 절실히 공부해야 가능하다고 합니다. 그렇다면 정규 교육을 받지 못한 저 양반은 어떻게 한시를 만들 줄 알았을까요?

정초부의 주인은 그가 가진 재능을 일찍이 알아보고 그의 아들의 글공부에 함께 하도록 배려를 한 것으로 보입니다. 그 아들 여춘영은 정초부를 스승이자 친구로 여겼습니다. 여춘영의 문집, <헌적집>에는 정초부에 대한 시, 함께 지은 시, 그의 죽음을 애도한 제문까지 실려 있다고 합니다. 신분의 벽을 뛰어넘어 깊은 교우 관계에 있었던 주인과 노비. 여춘영은 정초부의 시를 사대부 사회에 널리 소개를 하며 그를 세상에 알린 것입니다.

정초부는 43세에 양인으로 면천(免賤)이 되었지만 죽을 때까지 극심한 가난으로 살았나 봅니다. 양인으로 면천은 해 주었지만 재산을 안 주었거나 그것을 관리하는 능력이 없었겠지요. 청상 글자의 음율 밖에 몰랐을, 나무나 하면서 시를 생각하는 글자쟁이였을 그 천재의 삶을 보면서 나는 또 뭔지 모르게 울컥하는 것이 있어 이렇게 글을 쓰는 것입니다.

티비에서 이 프로를 설명하는 아나운서는 대놓고 저 양반의 신분인 노비, 하인을 칭하는 것이었습니다. 저 양반을 칭송하고 우러러보는 자리에서 과연 지난 시절의 폐해인 신분을 그렇게 자주 말을 해야 하는지 의아했습니다. 노비 시인이라는 것은 프로그램 전체에서 깔리는 것인데 말의 첫 마디에 항상 천민이라는 수식어가 붙으니 좋은 방송을 보내며 말을 하는 아나운서의 입이 얄밉더라는 것입니다.

그것은 아직도 천민을 우습게 보는 사회적인 양심이 덜 발달되었다고 생각을 하는 것입니다. 양반이라는 것이 극소수에 불과한 것이 그 시대의 사람들이었을 것인고, 또한 양반이라 해도 천민보다 더 양심이 불량한 사람들도 많았을 터인데 지금 시대에 사는 우리는 과연 양반 상놈을 아직도 구분하고 천대할 수 있는 막말을 할 수 있다는 것입니까?

물론 그 양반의 신분인 ‘천민으로서’라는 것을 강조하기 위한 방편이라 해도 그것은 지나치는 것이 있어 나는 머리에서 불이 난 것입니다. 그 양반의 지난하고 고단했을 세월에, 가슴이 아리는 설명에 논조를 맞춰야 할 것인데 말입니다.

서울 강남에 잘 사는 사람들이, 잘 사는 사람들한테 이익을 주는 한나라당을 선호한다고 합니다. 경상도는 대통령이 많이 나와 또 밀어준다고 합니다. 내 한 평생 살아가는 것에 무에그리 많은 것이 필요하겠습니까? 내 후손들의 삶도 생각을 하며 산다고 할 때. 내 것의 생각과 물질보다는 자손들이 보다 윤택할 수 있는 것을 생각하며 살아야 할 것인데 우선의 이익에만 집착을 하는 것입니다. 그것도 논리도 아닌 천박한 논리로.

우리 조상들의 고난했던 삶을 왜 노비 천민으로 매도를 해야합니까? 그들의 삶이 양반이라는 착취 계급보다, 주제나 신용하는 주어가 될 수는 없는 것입니까?

비가 내리는 깊은 가을밤입니다. 낙엽은 비에 젖습니다. 그 애달픈 감상에 따라 또한 세월은 흐르는 것입니다. 세월이 흐르다 보면 사람 또한 죽는 것입니다. 사람이 사람답게 산다는 것은 무엇일까요? 합천 촌 사람의 집 : http://blog.paran.com/hs1109

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 9983 | [蒼霞哀歌 139] 차밭에서 (9) | 파란노을 | 2011.11.20 |

| 9982 | 지난 목요일에 있었던 북콘서트 사진 저도 올려봅니다. (4) | 우성군 | 2011.11.19 |

| 9981 | 잎 (2) | 김자윤 | 2011.11.19 |

| 9980 | 2011.11.19 장군차밭 지도를 만드는 첫날 (3) | 보미니성우 | 2011.11.19 |

| 9979 | 백일홍 (1) | 김자윤 | 2011.11.19 |

| 9978 | 김어준뉴욕타임즈 : 한미FTA 완전정복 제 2 부 (33분 36초) (1) | 마르케 | 2011.11.19 |

| 9977 | 김어준뉴욕타임즈 : 한미FTA 완전정복 제 1 부 (47분28초) (1) | 마르케 | 2011.11.19 |

| 9976 | 개 (1) | 김자윤 | 2011.11.19 |

| 9975 | 배추를 팔아야 돈을 산다 (2) | 수월 | 2011.11.18 |

| 9974 | 단풍길 (2) | 김자윤 | 2011.11.17 |

| 9973 | 시내 (3) | 김자윤 | 2011.11.17 |

| 9972 | 층층잔대 (1) | 김자윤 | 2011.11.17 |